東武伊勢崎線の普通列車を利用して太田駅へ向かいます。館林より先に乗車するのは、これが初めての経験でした。館林駅からは単線となるため、所々の駅ですれ違いのための待ち合わせが行われました。高架の太田駅に到着後、ホームから金山方面を撮影しました。スバル(富士重工業)の企業城下町ということもあり、駅からスバルの看板や工場も見えます。北口駅前には新田義貞のモニュメントも。

まず、高山神社に立ち寄ったのですが、本殿が焼失とのこと。拝殿手前の鳥居から立ち入り禁止となっていました。立派なホームページは残っているのですが、残念です。

高山神社のある高山公園内の歩道を反時計回りに進み、受楽寺を経由して東山ハイキングコースに入りました。東山球場の脇を通って、親水広場方面に向かいます。ルートの詳細は、金山ハイキングガイドをご覧ください。親水広場入口で、金山城跡ガイダンス施設に向かうべく「文学の道」の道標に従って進みます。この一帯は、赤松の木で覆われています。

文学の道を進んで、万葉の碑の先から県道321号線に出ます。ここから少しだけ車道を歩行し、金山城跡ガイダンス施設に到着しました。館内で5分程度の金山城跡を紹介するビデオを視聴し、館員の方に金山城跡までの道を教えて頂きました。このガイダンス施設から金山城跡へ直接向かうルートは、現在、発掘調査中で通行できないとのことで、展望台のある駐車場(モータープール)を経由するルートを勧められました。ここで、駅の観光案内所で入手できなかった金山城跡パンフレットと金山ハイキングガイドを頂き、金山城跡に向けて進みました。駐車場の少し手間にあるあずまやからの眺望は素晴らしかったです。

息を切らせながら西山ハイキングコースを登り、駐車場に到着です。駐車場はほぼ満車の状態でした。やはり大部分の人は車で来るんですね。駐車場からは、舗装された歩道になります。金山城跡パンフレットにある「史跡金山城跡主要部」という図の左端にある総合案内板の位置から城跡に入りました。太田市街と反対側となる北側には赤城山が見えました。

そして、金山城跡内に到着です。詳しい説明は金山城跡パンフレットに譲り、写真だけ掲載します。

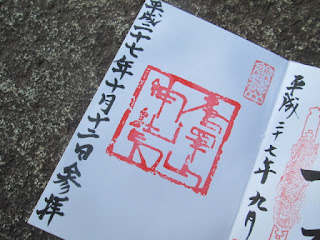

無線運用の前に、本丸跡にある新田神社を参拝しました。この神社には社務所はなく、朱印の欲しい人は、拝殿の前のプラスチックケースの中から、1枚1枚ビニールに入った朱印を取り、所定のジッパー付きのビニール小袋に300円を入れて賽銭箱に入れるという仕組みになっていました。持参した朱印帳への記帳を希望する方は、前記朱印を持って、太田市内にある春日神社(この記事で後に登場します)に出向くと記帳していただけるようです。

いよいよ、移動運用場所となる金山城跡内の南曲輪に到着です。この時点で、太田駅到着から既に2時間が経過していました。

この日は、前日が雨であったせいか、東京の高層ビル群もくっきり見えました。ここからの見晴らしは、前方に視界を遮る山や丘がなくまさに絶景です。ハイカーの皆さんが周囲にいる中、最も眺望のいいところに、どっかり腰を据えるのは少々気が牽けましたので、一番端っこにアンテナを設置しました。天気は良かったのですが、少々風が強めで、じっとしていると寒さを感じました。帰りの電車を決めていたので、この場所での運用は1時間程度、10局弱の交信となりました。ロケーションが抜群なだけあって、埼玉県内の2局とは僅か20mWの出力で十分に交信ができました。お声掛け頂いた皆さん、ありがとうございました。

帰路は、新田神社の真南方向に向かうハイキングコースにて一気に下り、金山城跡ガイダンス施設のすぐ隣から県道321号線に出ました。その後、県道沿いにさらに下り、大光院に立ち寄ると、ちょうど関東菊花大会が開催されていました。

途中、県道321号沿いの春日神社にも立ち寄り、太田駅に戻りました。金山城跡から太田駅まで、50分ほどで到着しました。

帰りは、特急「りょうもう」号を利用しました。車窓から、金山方面を撮影しつつ、越谷に戻りました。

(おまけ)

金山城跡からの無線運用で、入間基地の航空祭会場にいらしているOMと交信ができました。「13時半ごろにブルーインパルスの飛行があるので、金山からも見えるかもしれないですよ。」とのことでしたが、その時刻には「りょうもう」号に乗車していました。あまり期待をせずに、高架になっている足利駅から外を見ると、輪っか状の飛行機雲が見えました。下の写真で、架線柱から右側に突出しているアンテナらしきもののすぐ下に写っているのですが、わかりますか?

-----

本サイトは「にほんブログ村」のランキングに参加しています。応援していただける方は、下にある「アマチュア無線」のボタンをクリックしてください!

にほんブログ村